波佐場 清(ジャーナリスト/立命館大学コリア研究センター上席研究員)

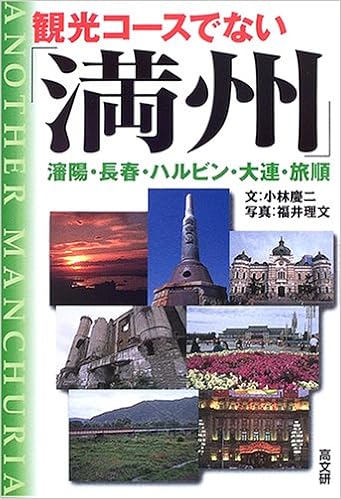

6月中旬、長春にある国立吉林大学で開かれた学術セミナーに参加したついでに周辺にも足を延ばした。セミナー参加も含め5泊6日、駆け足の旅だった。「ガイドブック」にしたのは主に、文・小林慶二/写真・福井理文『観光コースでない「満州」』(高文研)と三浦英之著『五色の虹』(集英社)の2冊である。

■『観光コースでない「満州」』

『観光コースでない…』の小林慶二さんには個人的に格別の思いがある。先年鬼籍に入られたのだが、かつて私が所属していた新聞社の先輩で、カイロ支局長やソウル支局長、編集委員などを勤めた。私自身、新聞社ではソウル駐在を含め朝鮮半島取材が長かったが、人の紹介から取材法、はては記事の書き方に至るまで文字通り手取り足取り、特別の手ほどきを受けた。

小林さんの人柄がそのまま滲み出た本である。「新聞社で偉くなってもしょうがないぞ」と口ぐせのようにいい、最後まで一線の現場にこだわった。新聞記者といえば、どこか世間ズレしたタイプもときどきいるが、それとは対極の、最後まで「書生」のような人だった。

父方か母方かは聞き洩らしたが(あるいは私の方で忘れてしまったのかもしれないが…)、たしか東北、青森にルーツがあり、戦後、そこで代用教員をしながら受験勉強をし、東大に進んだ。そんな経歴も私には魅力で、あこがれの先輩だった。

小林さんは、「満州」に取り組んだ動機と取材しての感想を、この本の<はじめに>と、<おわりに>で、次のように書いている。

■「赤い夕日の…」

<はじめに>

《日中戦争からアジア太平洋戦争の時代にかけ、東京の下町で路地裏を駆け回りながら、母の経営する喫茶店の電蓄(電気蓄音機)から聞こえてくる流行歌を〝子守歌〟として育った私にとり、歌詞によく使われた「赤い夕日の満州」は漠然とした憧れの対象だった。教科書だったか記憶は定かではないが、「コーリャン刈って広いなあ どっちを見てもひろいなあ」という児童詩の一節も、私の夢をくすぐった。「狭い日本にゃ住み飽きた、支那には四億の民がいる」という歌を年上の子どもから教わり、想像はふくらんでいった。だが、敗戦と同時にこうした歌は聞こえてこなくなった。そして「満州」は私の記憶の片隅で冬眠に入った。

その「満州」が再び私の意識のなかに戻って来たのは、新聞社を定年前に辞め、大学に赴任してからである。大学で「アジア概論」を担当した私は、授業の中心に「日中・日韓関係」と「歴史認識問題」を据えた。この二項目を十分に理解させない限り、アジアで通用する人材、アジアから信頼される日本人の育成は不可能だと考えたからである》

<おわりに>

《(満州の夕日は)大地を真っ赤に染めギラギラとした太陽が沈んでゆくのだという。まるで明日の活動のエネルギーを保証し、「明日もがんばれよ」と励ますように。残念ながら10回を超える満州取材では、そうした素晴らしい「夕日」を見る機会には恵まれなかったが、「真っ赤な満州の夕日」が日本人、とりわけ冷夏に悩まされた東北の開拓民には素晴らしい自然の惠みと映ったであろうことは十分想像できる。

この本を書きながら、なぜ日本が破滅の道を辿ったのかを、何回も考えた。マスコミの責任も大きい。日露戦争が、世界中を駆け回って集めた借金で武器を買い、ようやく勝った戦争であることを正確に国民に知らせておけば、その後の軍部の独走は防げたのではないか。旅順虐殺を正しく報道していれば、南京虐殺は起こらなかったかもしれない、などなど》

ここで書いているようなことは、取材、執筆中の小林さんから直接、何度も聞かされていた。そして、そんな「満州」はいつの間にか私にとってもどこか重たくのしかかってきていた。朝鮮半島取材で何度も突き付けられた歴史認識問題……、そのことと「満州」は決して切り離すことはできず、その本質に迫ることもできない。馬齢を重ねるうちにそういう思いが、ますます強くなってきた。

「満州」への旅は、実をいうと、初めてではなかった。小林さんの本が出た後、2006年に北朝鮮に対する関心もあって中朝国境の豆満江沿い一帯は見ていた。ただ、その時はそこらあたり一帯だけで、長春や吉林は今回が初めてだった。

■「五族協和」の夢

旧満州、最高学府、建国大学。

「五族協和」を実践すべく、集った若者たち。

歴史の闇に消えた大学で、

スーパーエリートたちが夢見たものとは。

生き抜いた戦後とは――。

著者の三浦英之氏は1974年生まれ、と若い。

著者の三浦英之氏は1974年生まれ、と若い。

やはり、私が所属していた新聞社の現役記者である。後輩とはいえ、年がぐんと離れており、面識はない。本の中身は、帯に書いてある通りであるが、少し補足すると、こうである。

――日中戦争当時、日本の傀儡国家、満州国で、その国家運営を担う人材養成のために設立された建国大学。「五族協和」の掛け声のもと、当時日本の植民地であった朝鮮、台湾を含む日本全土と満州国全域から民族を越えて選び抜かれ、共同の寮生活を送った俊秀たちはそこで何を考え、日本の敗戦で一転、足場のすべてを失った彼らは戦後をどう生き抜いたのか。

三浦氏は、日本国内はもとより、大連、長春、ウランバートル、ソウル、台北、カザフスタンに生存者を追い、その波乱の人生を辿ったのである。

この本が出たあと、どこかで書評は読んでいた。いずれ、と思っているうちにこの本のことをすっかり忘れ、時間だけが流れていた。今回、長春に発つ数日前、ふと思い出して書店に駆け込み、帰りの電車でページをめくると、そのまま吸い込まれていった。才を感じさせる、読ませる文章でもある。小林さんの本に加えて、私は急遽、この一冊も旅のスーツケースに詰め込んで旅立ったのだった。

0 件のコメント:

コメントを投稿